前些日子谈到写字楼客户管理的分析体系时,有朋友问说那站在购物中心角度该看些什么、与写字楼有什么不同的地方。很多人都认为购物中心的管理体系更加成熟,数据应用也更加普遍。的确,相比于多数写字楼的粗放式管理,购物中心的数据分析应用确实更加普遍。

然而不得不说的是,从我接触过的商管一线的实际情况来看,很多购物中心在数据应用上还是非常薄弱的,并缺乏成体系的分析思路——要么销售额、客流、车流一股脑子收上来做考核,要么还是除了租金外其他啥都不管。久而久之,不少企业的数据分析都流于形式了,并未能有效地用于指导运营。那么今天就来谈谈购物中心的数据指标问题吧。

承租购物中心与承租办公物业的目的不同,其最终还是以为实现收入目标。简单来说,就是必须要能产生销售额。如果产生不了预期的销售额,那么条件再好的物业也不能持续吸引租客。而由于承租空间的大小影响了企业产生相应收入的成本,因此单位空间销售额高低为企业提供了一项衡量空间投入产出比的依据。这一依据也就是所谓的坪效,坪效 = 销售额 / 承租面积。

零售业出身的人往往都把坪效当作是一项至关重要的指标,因为它从单位空间销售额的角度揭示了零售门店的销售状况及投入产出。而购物中心是零售与地产的结合体,为零售业提供了经营的空间,自然也更是应该关注这一指标。特别是,在许多购物中心还存在着许多纯抽成或两者取高的合同,这些商户的坪效就直接决定了租金的高低。

然而,实际应用过程往往会存在的一个问题就是坪效的计算口径。在部分企业里,租约有按建面计租也有按使用面积计租,坪效如果不统一口径就缺乏了可比性。而如上面分析,对购物中心而言引进同业态的品牌时肯定是坪效越高越好,如果无法按同一标准比较那就缺乏了衡量的基础。为此,在与市场做比较分析时需要转化同一口径(如建面坪效或使用面积坪效)来对标。

此外,很多购物中心在坪效的应用上也是存在一定问题的。比如:有些企业参考品牌在其他项目的坪效来测算销售额,而事实上虽然同一品牌在不同门店的承租面积有大有小,销售额却往往不是同比的关系。这里资管视角下就有一个重要的衡量指标:最佳租赁面积 = 可比门店销售额 / 坪效要求。这里寻求对标的应当是品牌的销售额而非坪效;对于分母的坪效可以结合项目自身要求来考虑,可参考类似物业的同业态同类品牌的坪效水平来制定,因为这更代表了市场可预期的坪效。

此外,辅助于销售额衡量的还有一个客流指标。因为,销售额 = 客流 x 转化率 x 客单价,没有客流就没有销售额,客流的重要性在今天早已深入人心。基本上所有重视运营的购物中心都会要统计客流,有时候还会把车流数据也作为一项辅助。

图1: 万达广场的坪效-销售额-客流分析

总的来说,坪效、销售额、客流这三者是成正比关系的。购物中心需要高坪效来实现预期租金回报,就需要提升销售额,也就需要有客流保障。通过分析这三者的趋势变化,是购物中心管理者进行运营策略调整的重要依据。

销售指标虽然很重要,但购物中心毕竟不是零售商,如果销售不能转化为租金收益那也是没有意义的。这也就是为什么要关心租售比这一转化指标的原因了。

租售比,顾名思义就是租金相对于销售额的占比,即:租售比 = 租金 / 销售额。对于购物中心而言,租售比代表了物业提供方能从零售商的营收中获益的程度,因此租售比的高低反应了从零售商收取租金可预期的空间;而对于零售商而言,租售比揭示了自身的成本结构中用于交租的部分,因此租售比的高低还反应了零售商承租能力的问题。

简单来说,租售比偏低的商户意味着租金存在着进一步提升的空间;而租售比偏高的租户则可能会面临着无法正常交租的风险。这也就是通常所说的租售比上下预警线。在运营过程中,对于超过上限的商户租户需要重点关注其欠租或流失的风险;而对于低于下限的商户则可以考虑挖掘其扩租的机会,续租时也应多考虑抽成条款的设置。至于租售比上下限的设置,严格来讲还需要依据不同业态定义不同的基准。因为不同业态的利润水平不同,所能承受的租金占比结构也会有所差异。

图2: 各类业态的租售比上下限参考

此外,购物中心在运营期对商户进行调整时,租售比也是一项参考依据,可以结合着租金单价目标进行分析应用。我们把租售比计算公式的面积因素去掉后,它会变成:租售比 = 租金单价 / 坪效。在资管视角下对于租金单价是有严格要求的,而上面的公式变换一下:租金单价 = 坪效 x 租售比。

这也就是说:要达成租金单价的收益要求,租售比低的商户必须要有高坪效来填补,而坪效低的商户需要适度提高租售比来平衡。对于那些坪效和租售比都低的商户就属于那些应该进行淘汰的商户,对于那些坪效和租售比都高的商户是需要重点加以关注和扶持的商户。当然,租售比还是应当处于合理的范围,租售比过高的商户在调整过程中可以考虑适当的面积缩减。

租售比衡量了将商户的营收转化为购物中心租金的能力,但这些租金最终还要能收回来才是有用的了,正所谓落袋为安嘛。衡量租金收回来的能力的指标,就是收缴率了。

然而,收缴率在实际的应用中往往还存在着一个计算口径的问题。许多企业从考核角度会以月末到账来计算,即:收缴率 = 本月应收实收金额 / 本月应收金额。这对于管理考核是没问题的,但对于收缴风控却是不利的。因为租金大多是月初预收,如果等到了月末时点其实已经过了二、三十天的账期。为此,许多企业对单一租户管理上还会引入欠租天数、欠租金额等指标来进行监控。

购物中心通过提升商户的销售额实现了租金收入,基于租售比指标衡量了这一转换的收益程度,再通过收缴率衡量了现金流实现能力。但从资管的视角看,空间的利用程度也影响着收入实现水平。这就需要通过出租率和开业率来衡量了。

简单来说,首先要有出租才能有租金;而如果租了不开业就没有销售额,租金实现也会出现问题。我们可以看一个简单的测算公式:租金收入 = 租金单价 x 总面积 x 出租率 = 坪效 x 租售比 x 总面积 x 开业率,出租率、开业率都是直接影响租金收入的重要因素。

当然,出租率不是购物中心专属的指标,写字楼等业态都非常关注。只不过对于购物中心而言品牌是有组合效应的,商户之间彼此会产生影响。一旦空置过高,带来的不仅是租金的损失,还会对经营造成其他一系列不利影响。近几年零售业竞争白热化,加之电商冲击,品牌汰换加速,购物中心出租率的压力也随之不断增大,由此带来对租控的要求也随着提升。

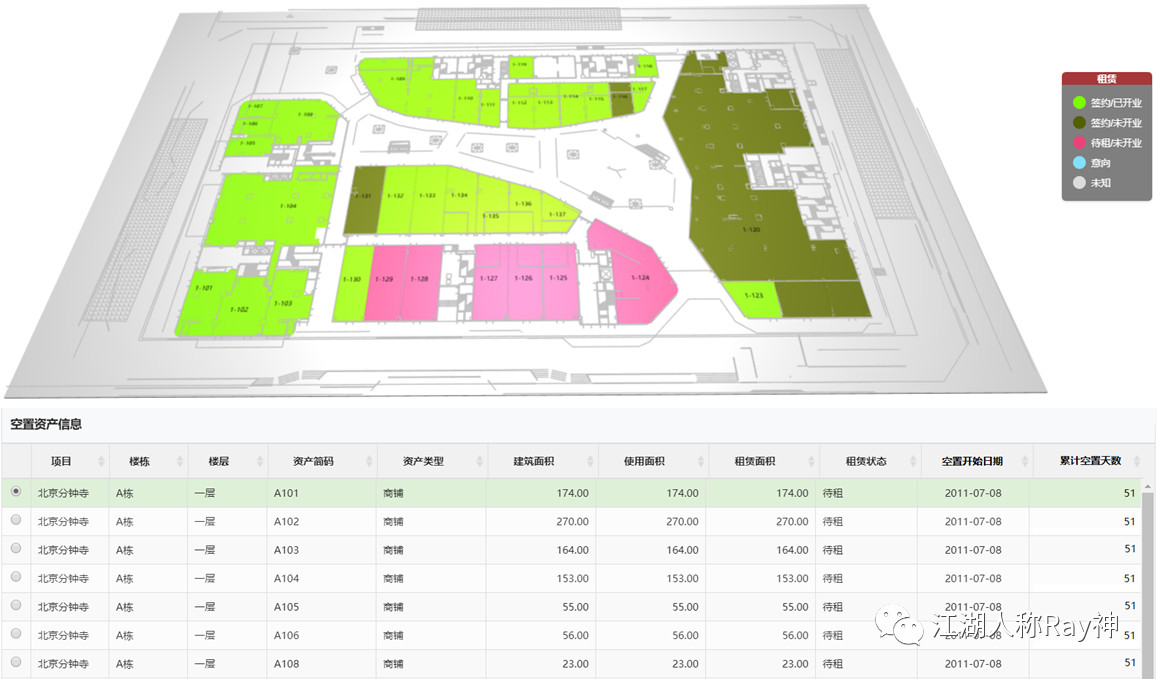

图3: 百思资管的购物中心空置管理示例

对于开业率也一样,一般会采取月末时点的可租面积的口径。当然,开业率除了是保障销售额的基础外,还是一项非常重要的风险预警指标。购物中心如果开业率不足,势必会影响整体的氛围体验,进而影响客流,而拖累对已开业商户的坪效水平。为此,运营过程中,需要对开业率预警线的及时掌握,并对商户延期开业、歇业等事项进行管控。

不过我的观点还是那句话:一切指标需要围绕管理应用出发,先分清楚管理上所关注和要解决的问题,然后再通过指标体系加以衡量;而不是为了算数而算数,最终流于形式。无论是资管还是运营,理解和掌握每项数据指标的意义,并结合自身项目特征加以应用,才能更好地服务业主目标,实现预期投资收益。