一直以来,租金定价都是商业地产管理上的一个难点。在市场好的时候,企业怕定价低了自己吃亏;市场不好的时候,企业又怕定价高了影响成交造成空置加大。其实,不只是在商业地产领域,各行各业的定价都可以说是一门学问,怎样能够让自身的产品有更好的市场竞争力,同时又保证公司的利益最大化,是困扰着众多价格决策者的问题。

为什么使用市场比较法定价

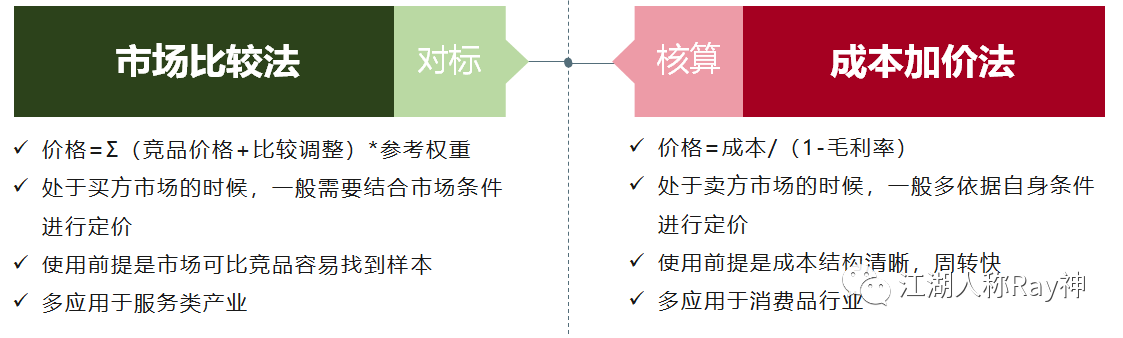

众所周知,在卖方市场的领域里,一般会采取成本加价的定价方式,即:价格 = 成本 /(1-毛利率要求);而在买方市场的领域里,往往影响定价的因素就还要考虑市场的竞品价格。这种定价方式被广泛应用于快周转的消费品领域。

图1:市场比较法vs.成本加价法

今天,大多企业在定价的过程中都会去调查同商圈或相似商圈的可比竞品,然后通过与自身项目的特征进行比较分析后制定出项目的租赁价格条件。这一过程,应用的其实也就是我们所说的市场比较法定价的来源。

但是这一过程中问题也出现了,毕竟市场的因素对比往往都是不可量化的,如何直接反映到价格上;且竞品的价格有高有低,该如何权衡,看平均值吗?这些问题使得价格制定者们希望能找到一个模型来量化影响价格的因素,进而更加有效地制定价格。

市场比较法模型正是以一种量化的视角来解决定价比较问题的工作方法。通过市场比较法模型,价格决策者可以通盘考虑市场上竞争对手的价格以及他们与自身在一些可比因素上的差异,并对差异进行量化处理,进而作为制定自身价格的依据,避免盲目定价。

市场比较法模型的理论依据

市场比较法模型为不动产管理者提供了一种对标市场的定价思路,把通常难以量化的市场因素转换为相对量化的因子来测算租金价格,因此得到了广泛的应用。不过,也有人觉得这个模型就是一个数字游戏,不同的人使用的结果差异很大。那么,它到底是否有科学依据呢?

其实,市场比较法的核心理论依据还是来自于统计学的原理。参考影响价格的比较因素这点相信大家都没有疑问,疑问点往往是出在了如何量化影响程度这件事情上。因为市场比较法模型最早还是源于国外的应用,因此我们还是追本溯源地先看看国外的应用考虑。

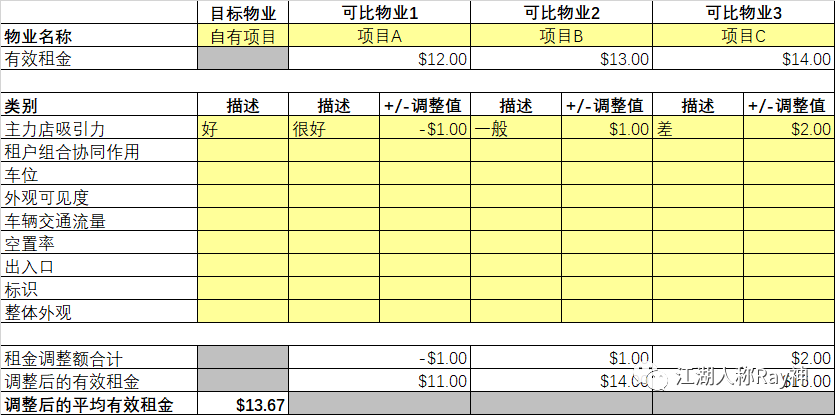

市场比较法定价模型在北美资管体系中的设计方式与在国内大多数企业的应用模版稍有不同。以国际资产管理协会(iREM®)使用的比较网格为例,它采取了直接对各对比因素进行评级,然后根据级别差异把影响程度转化为金额的方式。举个例子:比较网格中保养状况“好”与保养状况“一般”的楼宇在单价上差1元,表示他们会认为是租户一般愿意多花1块钱来租一个保养更好的空间。

图2:iREM应用的租金比较网格

那么,这1元的依据是什么呢?理论上它就是来自于统计学的方法。可以通过对市场上的租户抽样调查来了解大家愿意为各种更优的条件付出怎样程度的溢价。

这两种方式在我看来并没有本质的差异。虽然美国人的思路可能更简单直接地能去市场调查验证,但其实国内采用的方式的也是可以通过统计学原理来得到影响权重设置的。通过调查市场租户在选择物业时除价格外最关心的因素,就可以得到影响因素的关注度对比,这可以作为权重设定的依据。只不过因为这一调查往往比较费时费力,实操中很多企业没这么去做,渐渐就使得这个参考权重变成拍脑袋或者拿来主义的结果。

市场比较法应用的难点处理

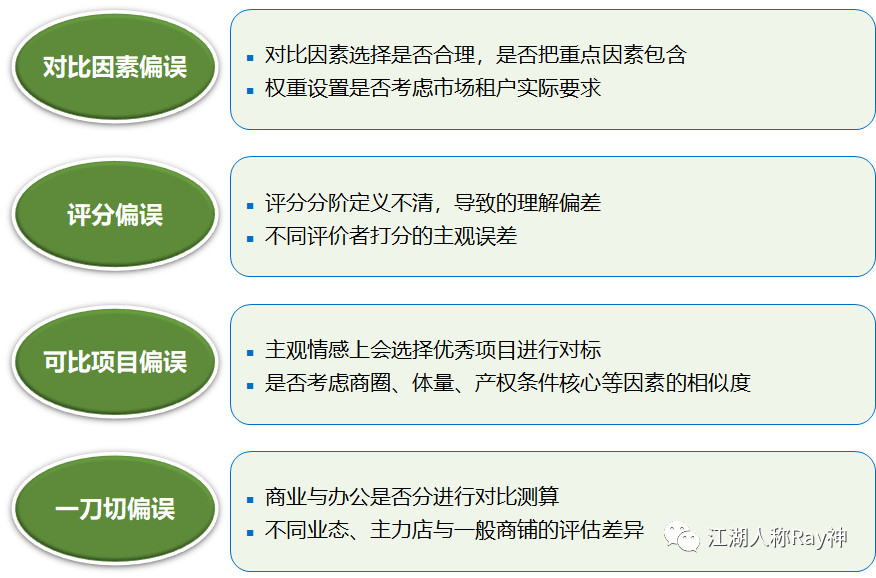

在实际业务过程中应用市场比较法进行定价,往往还是存在着一些难点的。比如:可比项目的选取、对标因素考虑、影响权重的设置、评分的主观性影响等。由于这些难点的存在,导致很可能不同人做出来的结果差别非常大。

那么如何减少这些难点的影响而得到一个参考性更强的结果呢?下面说说我自己的一些看法吧,欢迎拍砖。

如果使用国内的模型,首先要确定对标因素和影响权重,避免因为觉得有些因素和可比项目差别不大就忽略掉的情况,比如:地段条件、交通配套等。因为忽略了这些因素相当于潜在拉大了其他因素的影响程度。至于到底选对比因素及权重怎么设,前面说了可以通过调查统计得到。如果觉得样本不足,也可以参考经验设置完一版后拿一个可比项目测算验证一下。

其次,评分层级不要设太多。个人认为一般设5分可以了,最多10分——用100分来打的,那简直是疯了。因为,一般来说分阶越多主观因素影响越大。而分阶的设置,应该要能让不同人打出来的结果不至于偏差太大,因此相对而言给予明确定义的5分制或10分制会更好一些。另外,多找几个人进行评分后取中值或平均,也是统计学上减少主观误差的一种方法。我们有的客户会设立一个叫“价格委员会”的虚拟组织来共同评价,这也是一种手段。

再者,可比项目选取时要注意情感因素的影响。很多人会去对标做的比较好的知名项目,得到的租金标准就很容易给自己挖了一个大坑。在我看来,可比项目更应该选取物业类型、产权性质、所在商圈、项目体量等核心因素相同或相似的竞品,而不是盲目跟风大牌。此外,对标的租金口径应当选择有效租金,避免不同竞品因为采取不同的免租或优惠造成的价格失真。

图4:市场比较法应用易出现的一些偏误

常见的应用场合与问题思考

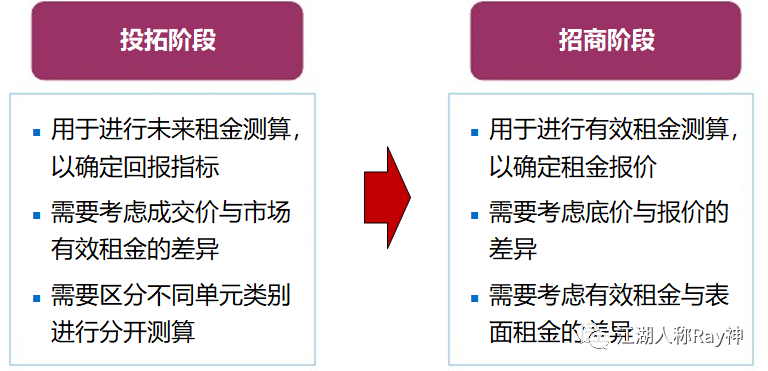

应用市场比较法进行租金测算的方式,今天对许多企业来说都已经不陌生了。在投拓环节测算未来租金和招商环节进行价格制定,都会使用市场比较法。下面来谈谈具体应用中的几个问题的考虑。

1. 投拓环节的租金测算

在投拓环节进行投资回报测算时,许多企业会通过市场比较法模型来测算自身项目未来预期的租金,以确定项目开业后的收入现金流,进而推算NPV和IRR。这一逻辑大方向上没有问题,但实操过程却往往会发现对标竞品的租金数据来源只是他们的报价而非实际成交价,因此测算出的结果理论上也只能当作报价来看。如果把这一数字直接作为投资回报的测算价格,那就意味着要求后期运营过程都不能低于报价签约。这是不是真能做到我想大家就要掂量一下了。

在我看来,更科学的方式是要预测一定的成交价差。通常可以基于市场成交价与报价差异的经验数据设定一个扣减比例。通过这种方式,测算出的投资回报才相对更加接近于可预期的情况。

2. 招商环节的租金定价

在招商前期进行租金定价时,许多企业会通过市场比较法模型来辅助制定自身项目的价格。同样的,如上面所说由于对标租金数据依据的问题,一般测算出的结果只适合作为报价。而许多企业定价过程还有很重要的一个诉求就是制定底价,那么如何测算底价就需要另外一个支持的方法了。

这一点上其实是要回归投资回报目标去思考的。因此如果投资测算时考虑了成交价差的影响,那么我个人建议的测算方式可以是:底价=报价X(1-成交价经验扣减比例)。当然,从资管视角出发底价应当是根据投拓方案分解租金预算得出,这就是另外一种定价的思路了。只不过投资阶段的目标制定如果是依据市场比较法,那我们同样的方法推导底价还是匹配的。

此外,还是需要注意以上比较测算的口径都是有效租金,如果定价结果需要以表面租金的方式出现,那么单价还需要结合自身项目考虑提供的免租优惠条件进行测算调整。

图5:市场比较法的两个应用场景分析

总的来说,市场比较法是一种在市场竞争环境下相对具有参考意义的定价模型,理解其逻辑原理并科学地加以应用,将有助于租金价格的合理制定,进而辅助资产管理者更好地测算投资方案的可行性,并在招商开展中进行执行落地。